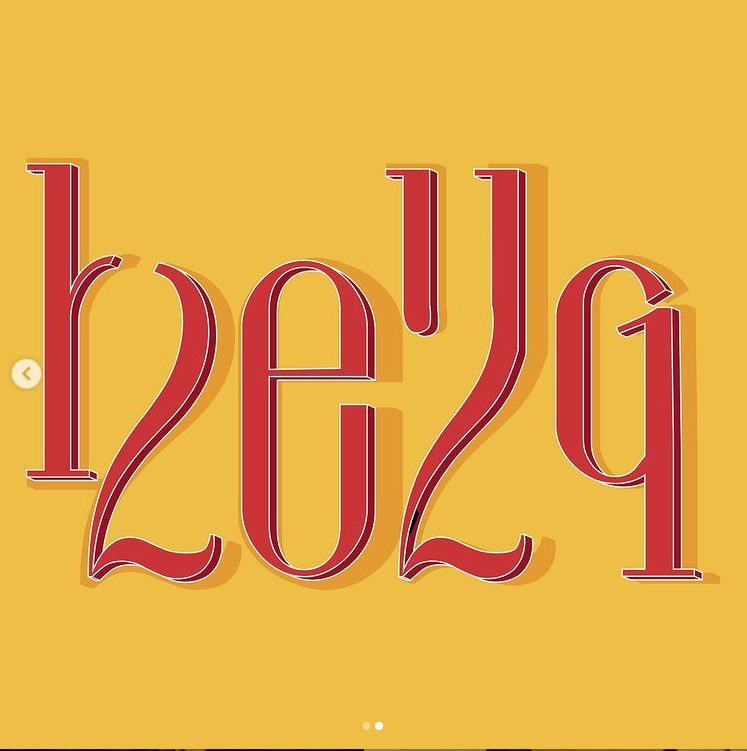

2020: Année Anti Tout !

Sur fond d’une pandémie aux conséquences chaotiques , 2020 fut aussi l’objet de grandes contestations dans le monde. Qu’il s’agisse des mesures sanitaires liées au virus, de la mort de Georges Floyd et son impact sur les élections américaines, de l’explosion du port de Beyrouth ou des incendies ravageurs en Australie, tous ont déclenché des réactions de remise en cause de l’ordre social, économique ou politique en place, relayées par les artistes.

Dans cet article, j’ai choisi de faire ressortir cette question du rejet, en explorant les comptes Instagram de street artistes des 5 continents, et en sélectionnant des œuvres témoins de cette année qui aura anéanti bien des projets.

Bénin, Togo, Sénégal

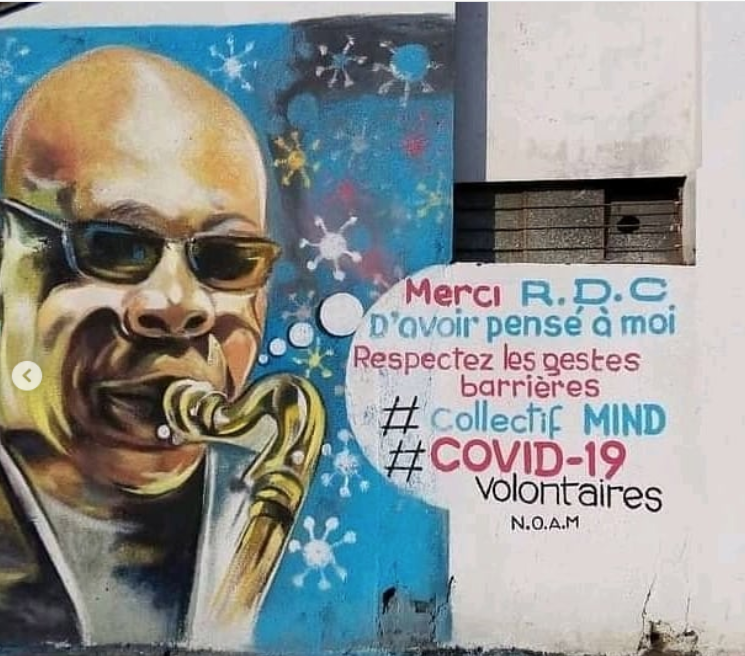

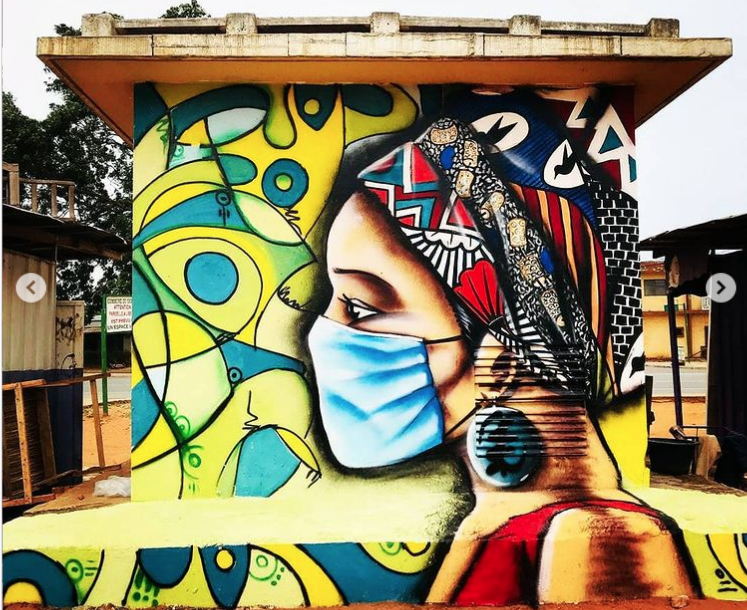

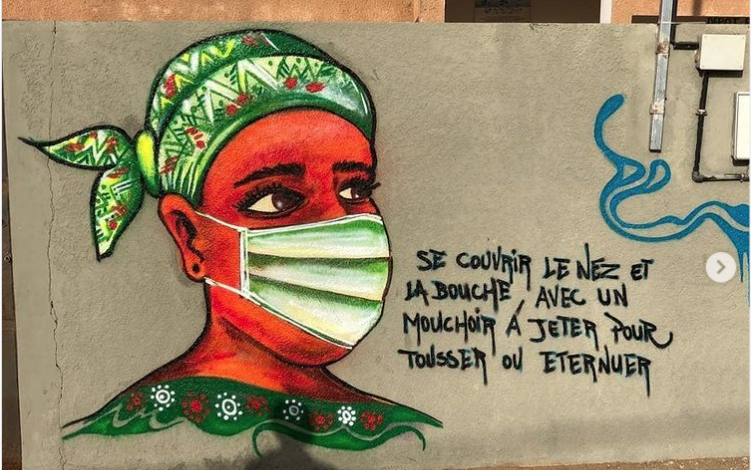

Graffiti et street art ont toujours contribué à une part importante dans les faits sociaux ou politiques. Les collaborations entre les artistes africains pour asseoir cette discipline portent leurs fruits au fil des ans. Comme évoqué dans un article précédent , la crise du Covid a été pour beaucoup l’occasion de servir de canal d’information sur la nécessité d’adopter les bonnes mesures. Il n’a donc pas été étonnant de voir comment ont été relayées en images, les mesures de prévention, parfois avec l’appui des institutions sanitaires pour alerter et tenter de contenir au maximum toute propagation de la pandémie et ses conséquences.

Le choc des disparitions dès le mois de mars de deux géants issus du continent, Manu Dibango et Pap Diouf, emportés par le Covid (mis en hommage ici au Cameroun et au Ghana) a été dur à encaisser.

Dans plusieurs pays africains, les graffeurs ont très tôt compris les rôles pédagogiques qu’ils pouvaient jouer dans la lutte contre le virus, en créant des murs explicitant les consignes sanitaires.

Au Bénin, Stone et les membres de l’association Assart ont créé des fresques de sensibilisation.

Au Togo, leurs acolytes du collectif Logone Graff Crew se sont aussi mobilisés pour communiquer sur les pratiques à mettre en place afin d’atténuer la diffusion du virus, et soutenir le personnel médical.

Du Coté du Sénégal, un gros travail a été également réalisé par RBS Crew qui s’est mis « au service de la santé publique » et a « participé artistiquement à l’effort de conscientisation » . Tous ont mobilisé leur énergie pour aider à la sensibilisation afin de réduire la pandémie à son minimum de nocivité.

En mettant un peu de couleur dans le morose des états d’incertitudes, ils ont aussi signé leur refus de voir se concrétiser les prévisions alarmistes projetées sur un continent pointé du doigt comme « matériellement » sous doté en structures médicales et qui n’aurait pas pu faire face aux conséquences dévastatrices de la pandémie.

Murs ASSART 1 & 2 / Murs L.G.C 1 , 2 , 3 , 4 / Murs RBS Crew 1, 2 , 3

La France

Cette impuissance redoutée est allée en grandissant dans le monde entier et les Européens n’ont pas été plus épargnés.

En France, la guerre a été déclarée à la pandémie. Le yoyo de communications, les atermoiements des autorités sanitaires, les discours contradictoires assénés par les experts ont achevé de consolider une certaine défiance à l’égard de toute parole légitime. Le « quoiqu’il en coûte » du Chef de l’État résonne comme une provocation aux oreilles de catégories socioprofessionnelles qui redoutent les conséquences d’une inévitable casse sociale. Les neuf mois de pandémie écoulés n’ont pas vu la situation s’arranger. Les ordres de confinements – déconfinements – couvre-feu catalysent les colères d’une partie de la société. Les timides contestations des mesures sanitaires du début ont viré à la remise en cause de leur bien-fondé. La deuxième vague est passée par là. On nous prédit une troisième après les fêtes. L’heure n’est plus aux applaudissements pour soutenir le corps médical mais à des slogans appelant à desserrer les vis dans plusieurs corps de métier. La réduction des activités de ski, la fermeture des commerces et des restaurants ou l’arrêt du monde culturel font redouter le déclin du pays.

Les appels à « lâcher du lest pour vivre » ou les hashtags comme #noussommesenguerre, #libereznous, #laisseznousrespirer #restonsouverts … se sont multipliés, certains apparaissent dans la rue sus forme de tags, d’autres font l’objet de création artistique.

Murs OZANA 1 et 2 / Aux Alpes / SUNRA

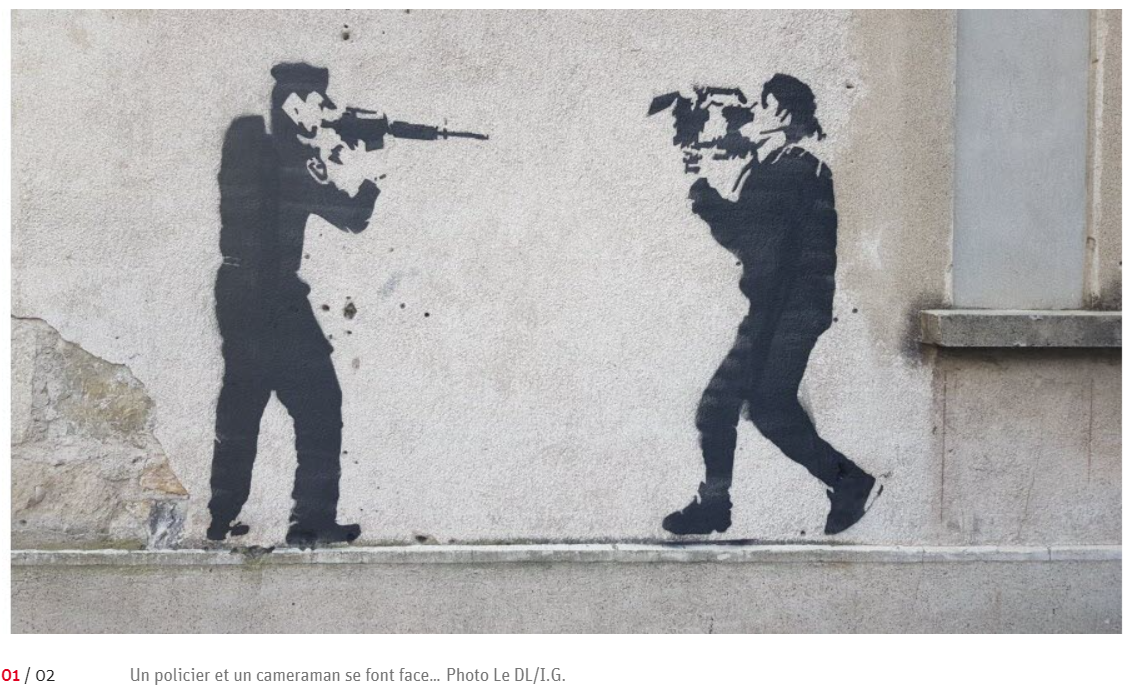

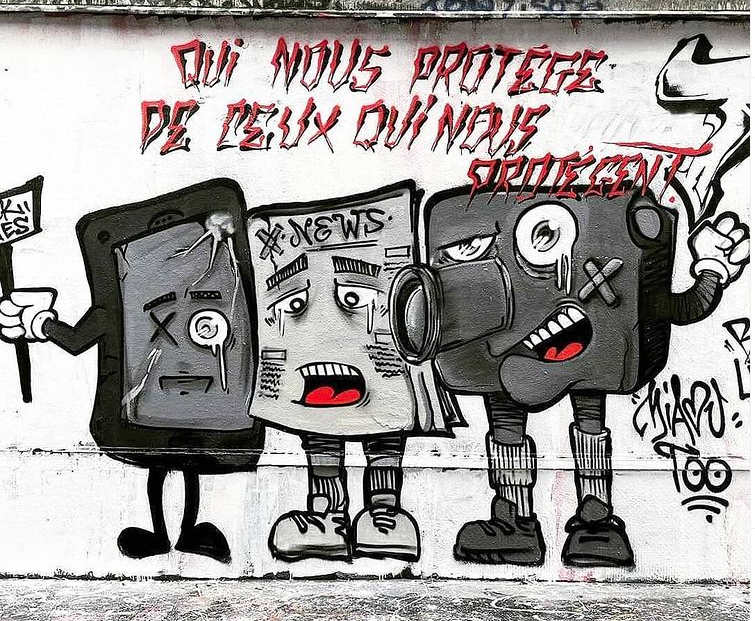

Sur le plan sécuritaire, le décryptage social fait par les artistes, reflet des contestations est implacable. Des reproches visent certains policiers dont la brutalité défrayaient la chronique à longueur de manifestations. Berthetone et le crew TWE prod illustrent les dérapages dénoncés lors de simples contrôles d’identité.

L’article 24 de la loi sur la sécurité globale proposée fait déborder le vase. Il est remis en cause par beaucoup de personnes car considéré comme liberticide. « Floutage de gueule », une autre expression qui est très présente. Les journalistes se mobilisent contre les restrictions de la liberté de presse.

La plateforme activiste et engagée HIYA! lance un appel à la création autour du mot clé « Marianne pleure ». Des artistes y répondent en proposant leurs visions de cette loi . Objectives ou pas, elles ont pour but de d’éveiller les consciences, parfois jusqu’à la caricature assumée, interpeller, rétablir un dialogue, entamer la conversation, provoquer les débats, dessiner de nouvelles perspectives, être écouté, être entendu. Contre-pouvoir incontestable, l’art se positionne de fait en dissident politique.

Le tabassage du poducteur de musique Michel Zecler révélé par le média Loopsider vient étayer ces soupçons d’abus de pouvoir de la part de certaines forces de l’ordre !

Pochoir 1 / BerthetOne / Miaoutoo / Djalouz / ChetOne / Goin

Le parallèle à faire avec les États Unis est immédiat.

Etats Unis

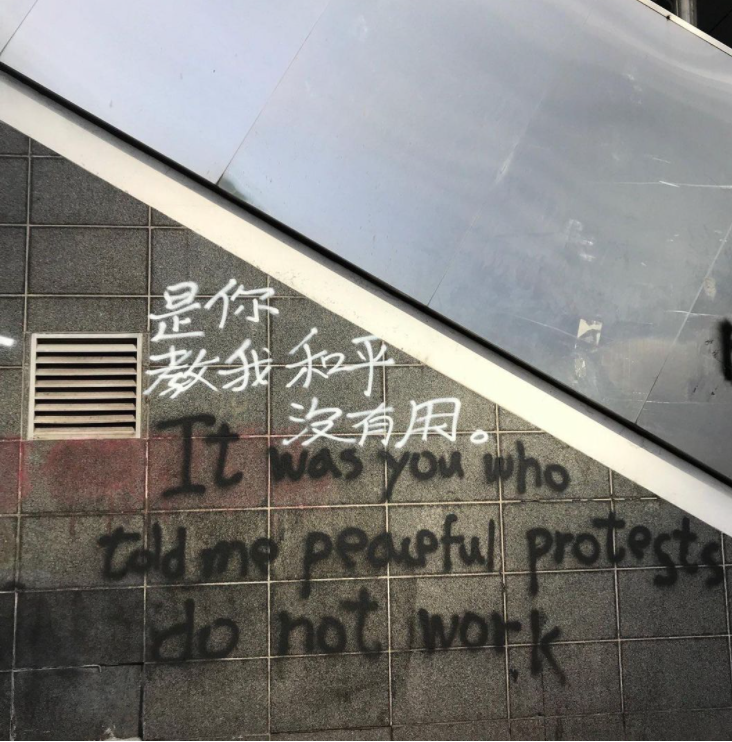

Il n’en fallait pas plus pour revivre une séquence bien plus funeste survenue quelque mois plus tôt à Minneapolis, plongeant ce pays dans une vague de protestations, prémices de contexte électoral tout aussi houleux : la mort de Georges Floyd.

Le 25 mai 2020, ce noir américain meurt lors de l’interpellation d’une police jamais avare en oppression quand elle se complaît à se croire menacée. L’indignation provoquée par les images diffusées est planétaire. L’événement a déclenché des émeutes qui pointaient le ras-le-bol d’un système de discrimination, et la forte envie d’en finir avec le mandat du président en place, un ignorant pour qui le mot justice n’existe pas quand il s’agit des « minorités! ».

Le #blacklivesmatter (réalisé ici en performance artistique dans 5 arrondissements de New York dont un juste devant la Trump tower) qui en est dans sa septième année d’existence est cette fois propulsée au premier rang des nombreuses causes pour lesquelles il devient urgent de se prononcer. Des fresques sont peintes en hommage à cet homme pour lui rendre sa dignité. De nombreuses réalisations d’œuvres invitent à nommer ces dérives et crier fort les noms des victimes pour qu’elles ne soient pas oubliées.

Les manifestations tournent aux émeutes, devant un président si égocentré, qui caresse ostensiblement la frange droite extrême de son pays. « I can’t breath » auquel répond le #fuckyoutrump de DUGUDUS enjambe le seul périmètre des derniers mots prononcés par George Floyd et devient l’écho d’autres ras-le-bol: du racisme institutionnalisé, du port du masque, du confinement, de l’exclusion, de Trump ! Les mots scandés font ressortir l’étendue de la crise de leadership politique à mesure que se rapprochent les élections présidentielles.

Fresques, graffitis, tags ou street art ont mis en lumière des revendications qui secouaient une part de la population avide de voir la fin de 4 ans d’un pouvoir extravagant et inquiétant. Ce qui transparaît dans tous ces engagements, c’est la forte conviction d’aller à rebours des déclarations d’un président omnipotent pour qui le retour de bâton aura été jouissif . You’re fired! Le voeu de dégagisme semble exhaucé.

Liban

Cet espoir de dégagisme est caressé depuis plusieurs mois au Liban. Tout comme aux États unis, ce pays faisait face à des fortes contestations sociales depuis la fin de l’année 2019 sur fond de défiance envers toute la classe dirigeante.

Le désœuvrement et l’appel au changement de la population sont relayés par des artistes notamment via la participation aux projets de Art Of Change . Les oeuvres produites font ressortir la détresse de toute une population qui se heurte à l’immobilisme d’une élite au pouvoir et corrompue. La désolation est là, le chaos et l’insurrection guettent.

Le Covid s’invite en début d’année et fragilise un peu plus des fondations vacillantes.

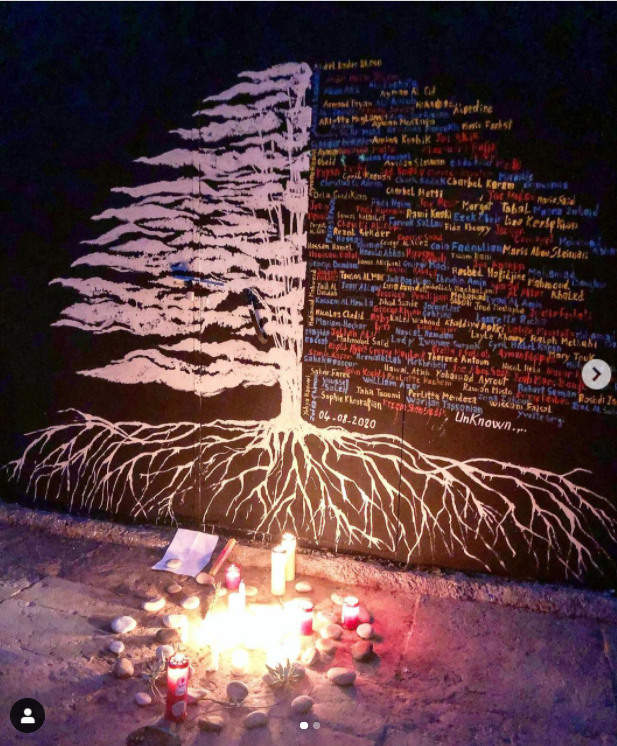

Le 8 août 2020, l’explosion dans un entrepôt du port de Beyrouth, poumon économique du pays vient doucher dans la capitale, les espoirs d’une accalmie entrouverte dans la période estivale. Le bilan est lourd : plus de 200 morts et 6 500 blessés. Le sursaut de la population est relayé par une forte mobilisation d’artistes du monde entier pour ce pays.

Déjà très impliquée dans les manifestations, l’artiste activiste Hayat Nazer réunit des débris de l’explosion qu’elle assemble avec des objets personnels collectés chez des habitants pour élever une statue. En faisant participer à ce mémorial les victimes de la tragédie devenues parties intégrantes de l’œuvre, elle concilie les symboles de la révolte et du courage de ce peuple prêt à se retrousser les manches pour tout reconstruire.

L’artiste Mariam Hamieh a érigé un cèdre où sont énumérés les noms de disparus et où l’on vient déposer des bougies en signe de recueillement aux personnes disparues ou victimes de la tragédie.

Empreinte d’une tonalité plus tournée vers l’avenir, une fresque est réalisée par le trio EpS, Spaz et Exist, pour honorer le peuple. En lettre capitale le mot HOPE et deux colombes géantes surplombent la ville de Beyrouth, symbolisant ainsi l’appel à la paix nécessaire dans ce moment de déchirement.

La résilience face à cette tragédie semble le seul chemin possible.

Nazer Hayat / Mariam Hamieh / EpS / Exist / ;SPAZ

De telles déflagrations dues à des erreurs humaines renforcent les résistances à pardonner à une classe politique défaillance .

Mais il est des situations où les responsabilités sont plus difficiles à établir de manière tranchée. Cela n’empêche pas que les dérives soient dénoncées , ni que les responsables soient convoqués à rendre des comptes.

Et justement, il y a un coin de la planète qui n’échappera pas à la règle des remises en cause de ses décisions : l’Australie qui a subi des vagues importantes d’incendies ravageurs.

L’Australie

L’Australie a connu dès la fin de l’année 2019 et au cours de 2020 l’un des pires incendies qui a entraîné l’évacuation de populations entières, ravagé des millions d’hectares de forêt et provoqué une hécatombe en matière de faune et flore.

Une fois de plus, les gouvernants en place sont montrés comme responsables des dégâts causés. Il leur est reproché le laxisme face aux mesures nécessaires qui auraient pu éviter une telle catastrophe, mais aussi celles pour aider au sauvetage. Au sud et à l’est de l’île-continent, pas moins de 19 millions d’hectares de terrain sont balayés. La catastrophe aggrave le déclin des koalas amorcé depuis des années et provoque la mort ou la blessure de plusieurs millions d’autres espèces animales.

Avec des fresques engagées, des street artistes s’insurgent contre l’incapacité des décideurs à comprendre la gravité de la situation. Ils en appellent au changement et dénoncent le manque de vision et la mise en place de politique significative sur le changement climatique afin de protéger l’environnement.

La collusion du gouvernement avec des intérêts capitalistiques est aussi révélée comme une raison justifiant les colères cristallisés autour de la catastrophe naturelle. La classe dirigeante est assimilée à des « glandeurs », intrépides seulement quand il s’agit de servir leurs intérêts propres. Plus que contestée, elle est soupçonnée de fermer les yeux et de favoriser le lobby du charbon qui dicterait les politiques.

Tout en accompagnant ces positions de rejet de la politique menée, les artistes se sont mobilisés pour collecter des fonds et venir en soutien aux pompiers et autres intervenants qui se sont activés pour voler au secours de la biodiversité.

Ils se projettent dans une « une vision de jours meilleurs ». Des murs de Mort Murray, Andrew Gibbon ou encore Kaspersart sont ainsi réalisés pour ne pas désespérer d’une Mère Nature aussi capable de produire le meilleur.

Andrew Gibbons 1 et 2 / John Murray / Lukas Kasper

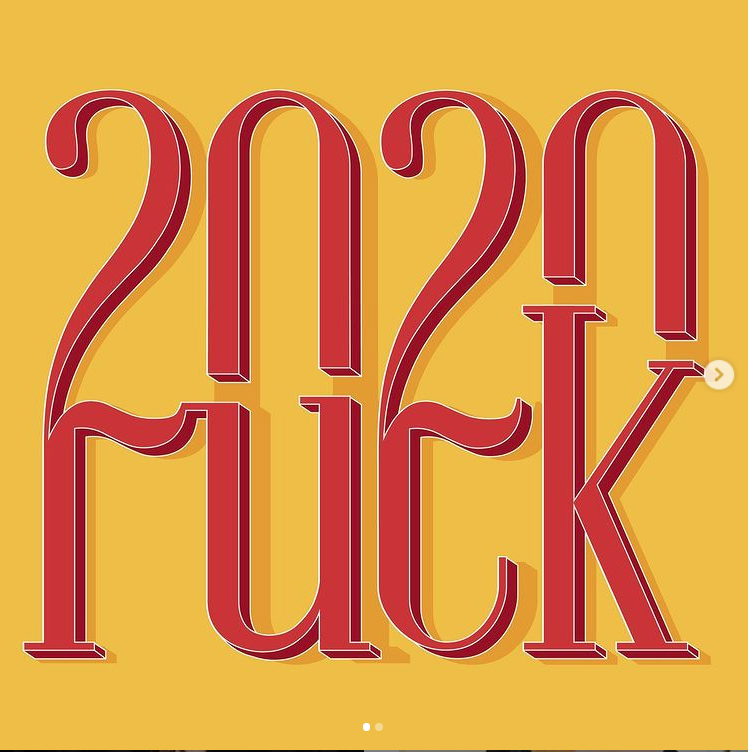

2020 : An néfaste! – 2021: Année faste?

Et je pense que sur beaucoup de plans, on lui a dit bye bye sans trop de regrets avec quelques signes de non-remerciement.

Dorénavant, à travers la planète entière, on est collectivement conscient que tout peut basculer en un rien de temps dans un énorme gouffre d’incertitudes.

Les défis à relever pour redresser la barre et corriger le réflexe « anti » sont énormes.

Puisse cette année 2021 qui commence, permette à chacun de trouver une bulle d’harmonie pour se protéger au mieux des secousses, et éviter de tutoyer trop de précipices.

Vilédé GNANVO

Liens et sources

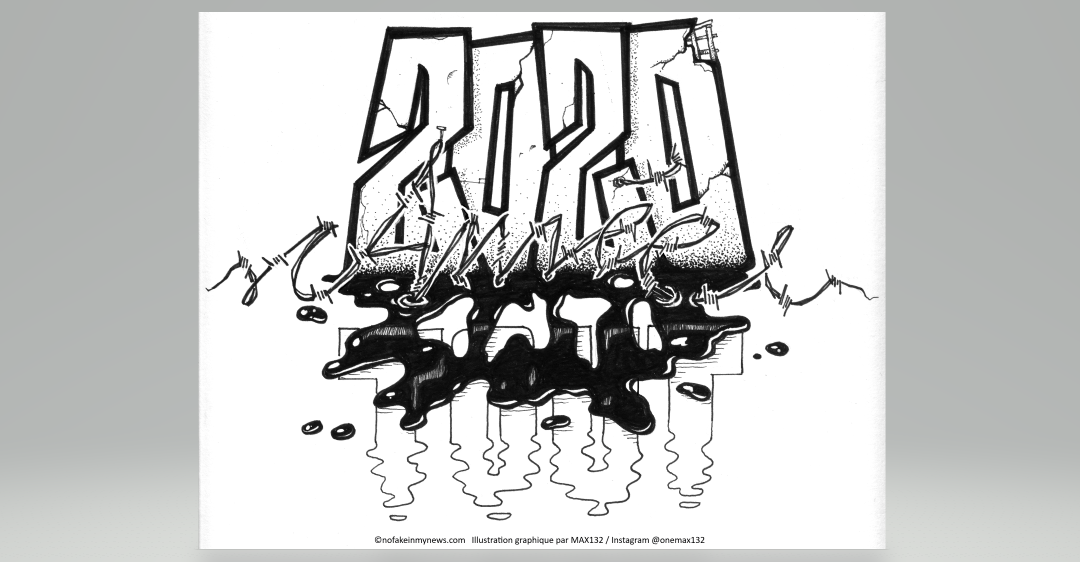

L’illustration du titre « 2020 Année Anti Tout / 2020 anéantît tout » a été réalisée par l’artiste MAX132 , membre de LATEULIER , collectif d’artistes spécialisés dans les arts visuels et art mural dit « Street-art ».

De précieuses informations ont été recueillies sur les profils Instagram des artistes répertoriés tout au long de cet article.

Expression « Tutoyer les précipices » entendu au JT de France 2.

Autres sources :

Aubenas : un graffiti sur l’ancien hôtel de police qui interpelle

See tributes to George Floyd painted on walls worldwide

A Lebanese artist created an inspiring statue out of glass and rubble from the Beirut port explosion

Les graffitis créent une communication positive sur les droits humains au Liban

Australie : la colère des pompiers et des habitants

‘It’s important not to forget’ Australia’s black summer